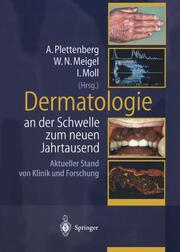

InhaltsangabeImmunologie und Grundlagenforschung.- Die Haut als Abwehrorgan: physikalisch-mechanische Permeabilitätsbarriere.- Die Bedeutung hauteigener Lipide für die Rolle der Haut als Abwehrorgan.- Die Bedeutung antimikrobieller Peptide für die ‚Innate immunity‘ der Haut.- Einfluß einer Interleukin-2-Therapie auf die Proliferation und Apoptose von Lymphozyten im Blut und Lymphknoten bei der HIV-Infektion.- Interleukin-10 als immunsuppressives Zytokin: Bedeutung für die Dermatologie.- Mechanismen der Antigen-spezifischen T-Zell-Anergie induziert durch Kokultur mit Interleukin-10 behandelten humanen dendritischen Zellen.- Kontinuierliche intralymphatische Applikation von Oligopeptid-Antigenen zur Induktion zytotoxischer T-Zellen.- Humane und bovine Keratinozyten exprimieren Prionen-Protein in vitro und in situ.- Diagnostik.- Moderne biophysikalische Diagnostik.- Neue Entwicklungen in der Dermatoskopie.- Computergestützte dermatoskopische Diagnose.- Telemedizin in der Dermatohistologie.- Die Mikrodissektion: Anwendung in der onkologischen Dermatologie.- Prädiktive Testsysteme auf der Basis molekularer Prozesse während der Haptenisierung.- Falsch-negative Ergebnisse bei diagnostischer PCR wegen PCR-Inhibition: Überwachung mit internen Kontrollen.- Klinische Varianten und Therapiemöglichkeiten bei Sklerodermien.- Klinische Manifestationen, Immunologie und Genetik von Overlap-Syndromen.- Prognose des kutanen Lupus erythematodes.- Lupus erythematodes tumidus: Analyse von 40 Patienten.- 18-FDG-PET in Diagnosestellung und Verlauf bei Patienten mit Dermatomyositis.- Blasenbildende Dermatosen.- Pemphigus: Klinik und Pathophysiologie.- Desmoglein-ELISAs für die Routinediagnostik und Verlaufskontrolle von Pemphigus-Patienten.- Autoreaktive T-Zellantworten auf Autoantigene bullöser Autoimmundermatosen.- Zirkulierende Autoantikörper gegen BP 180: Die Reaktivität im ELISA korreliert mit der Krankheitsaktivität des bullösen Pemphigoids.- Nachweis von Autoantikörpern gegen Gewebstransglutaminase bei Patienten mit Dermatitis herpetiformis Duhring, nicht aber bei linearer IgA-Dermatose.- Porphyrie.- Molekularbiologische Untersuchungen zur Erythropoetischen Protoporphyrie: die genetische Analyse ist sensitiver und spezifischer als biochemische und klinische Untersuchungstechniken zur Diagnosefindung.- Atopie.- Genetik des atopischen Ekzems.- Aeroallergene als Schubfaktoren der atopischen Dermatitis.- Die Rolle von Nahrungsmittelallergenen als Provokationsfaktoren der atopischen Dermatitis.- Die Bedeutung von Adhäsionsmolekülen für die atopische Entzündung.- Morphinantagonist Nemexin reduziert Acetylcholin-induziertes Jucken bei atopischen Ekzematikern.- Allergologie.- Allergie und Atopie – eine Begriffsbestimmung.- Behandlung von Arzneimittelreaktionen in der Schwangerschaft.- Vergleich von in vitro- und in vivo-Untersuchungen bei Arzneimittelunverträglichkeiten.- CAST-ELISA bei Intoleranzreaktionen.- CAST-Elisa bei allergischen Reaktionen auf ?-Laktam-Antibiotika.- Innenraumallergene und -belastungen.- Nahrungsmittelallergie – Moderne Diagnostik und Therapie.- Indikation Technik, Aussagewert und Risiken der oralen Provokation bei allergischen und pseudoallergischen Reaktionen auf Nahrungsmittel.- Antihistaminika-Prophylaxe von Nebenwirkungen der Hyposensibilisierungsbehandlung.- Indikation, Technik, Aussagewert und Risiken der nasalen Provokation.- Reproduzierbarkeit von Epikutantestungen mit Natriumlaurylsulfat bei verblindeter klinischer Ablesung – eine DKG-Studie.- Hauttests und in vitro Tests bei allergischen Arzneimittelreaktionen.- Teebaumölkontaktallergie.- Flowzytometrische Messung der Aktivierung basophiler Granulozyten in der Diagnostik der Wespengiftallergie.- Primäre Prävention der Typ-I-Allergie gegen Latex durch Einsatz ‚hypoallergener‘ Latexhandschuhe.- Charakterisierung von T-Lymphozyten als diagnostisches Mittel bei allergischen Arzneimittelreaktionen.- Psoriasis.- Von der T-Zelle zum psoriatischen Plaque – die Rolle des Immunsystems bei d

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.